樽酒で鏡開きをする意味や由来!なぜ日本酒?

樽酒を使った縁起が良い行事の一つが鏡開きです。

今回はこの鏡開きの意味について検証し、なぜ日本酒なのか、どのような準備をするのか、由来はどうなっているのか、鏡割りという表現は使っているのかなどを調べてまいります。

お正月のお餅を使った鏡開きとの関係性がどうなっているのかもチェックしていきましょう。

なぜ樽酒で鏡開きをするの?

樽酒を使って鏡開きをするようになった理由は諸説ありますが、鏡を開くという行為はで運を開くという意味があり、縁起が非常に良いため各所で取り入れられるようになったといわれております。

要するに喜びを演出するための日本風のやり方として、ぴったりなのがこの鏡開きなのです。

やり方もかなり簡単ですし、おいしいお酒を飲めるということで全国に一気に広まり、定着することで今でも当たり前のように行われる儀式の一種となりました。

結婚式や祝賀会や新年会といった催しにもたびたび登場するのが鏡開きですので、あまりお酒を飲まないという人でも映像越しに見たことはあるでしょう。

昔の祭事ではお酒をよく使っていましたし、その祭事で使われるお酒は神聖なものとして『神酒』として扱われておりました。

いわゆる祈祷や祈願でお酒を使っていたのですが、それらの一連の祭事が終われば参列者でお酒を酌み交わすことも多かったので、一般的な人々にも『祭事=お酒を飲めるタイミング』と思われても致し方ないでしょう。

まず正しい樽の開け方をご紹介いたします。

樽酒で鏡開する意味や由来

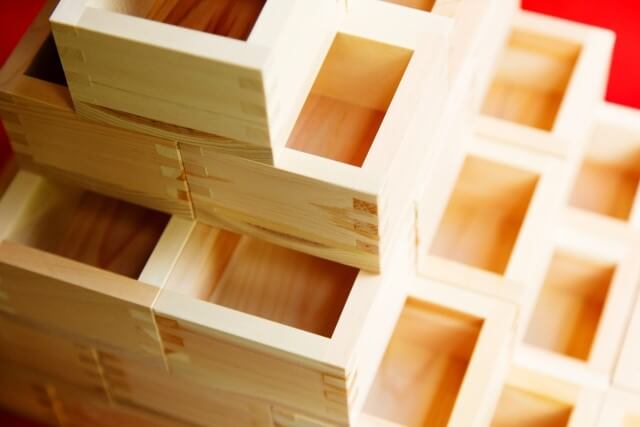

樽酒で鏡開きをする意味は、酒樽の上蓋のことを鏡と称して、その鏡を『割る』という表現を『開く』に置き換えた祭事を鏡開きとしています。

昔の人はきれいな丸を描いたものを『鏡』と称することが多かったので、上蓋や鏡餅に使われるお餅も『鏡』という呼び方をされていたといわれております。

この『鏡』とは円満という意味があり、『開く』には末広がりとか運を開くという意味があるので、この行為にはこれからの健康や発展を祝うという意味があることがわかります。

もともと、『割る』という言葉は縁起の悪い忌み語として縁起を大事にしている祭事では使わないことが非常に多く、割るという意味のある行動は『開く』といった言葉に置き換えられているのです。

これはお正月のお餅を割って食べる鏡開きでも同じで、こちらも『鏡割り』という表現より、『鏡開き』という表現が浸透しております。

ただし、酒樽の場合は「割る」という表現ではなく「抜く」という表現をしていたという情報もあり、「鏡抜き」と称する人もいるようです。

また、世間一般的に広まっている由来は、武士が出陣の際に士気向上のため酒樽を割ったことからきているようですが、このように鏡開きが行える酒樽の登場は江戸時代以降といわれておりますので、この由来は間違いなのではないのかという指摘が各所から出ております。

一説には、楠木正成が鼓舞にこの鏡開きを行ったことで広まったという説もありますが、先ほど記載したように今使われているタイプの大型の酒樽の登場は、江戸時代以降なのでこの説も間違いでしょう。

昔はいわゆる甕(かめ)のような特殊な焼き物に酒を入れて運んでいたので、その甕にあるお酒をふるまった可能性はありますが、簡易的な祭事の一つである鏡開きはできないでしょう。

ちょうどいい木組みを用意できれば可能かもしれませんが、ちょっと想像しにくいです。

樽酒の中身はなぜ日本酒?

此れにも諸説ありますが、一般的に言われている情報として浸透しているのが『杉やヒノキといった酒樽にお酒を入れることで木の香りがお酒に移るので、独特かつ芳香の酒を造ることができたから』というものです。

要するに、この酒樽に入れられているお酒というのは祭事専用に設けられているのではなく、一般販売用にも作られているものなので、その一部が祭事にも用いられるようになっただけということです。

現代日本ならば祭事用として酒樽を用意して、他の国のお酒を入れるというケースもあるかもしれませんが、昔は売り物としてもより樽酒は活用されていましたので、ほぼ100%祭事で使われるのは日本酒が入っている樽酒となったのでしょう。

そもそも、祭事で使うお酒がワインやビールやテキーラといった別のお酒だったら違和感しかありません。

日本特有の祭事ですので、日本酒を使うのが当たり前と思ってしまいます。

適切な樽酒の大きさは?

酒樽の大きさに決まりはありませんが、鏡開きを行う場合はだいたい1升から4斗までのサイズが適切といわれております。

1升とは10合のことであり、1合は180mlとなるので1.8リットルが1升ということです。

また、1斗は10升のことなので、1斗は18リットルということがわかります。

これらのサイズ決めは、どれだけの人数が参加するのかで変わってくるでしょう。

とにかく大きくして見た目を豪勢にしたいという方は、黙って4斗を用いるのですが、その場合はお酒72リットルというものすごい量になりますので、絶対に飲みきれなくなります。

だいたい1升の樽でも1万円程度しますし、1斗の樽になれば4万円程度は必要になるでしょう。

10人までなら1升、10人から20人なら2升、30人から50人なら5升、100人程度なら1斗といわれております。

『鏡開き』と『鏡割り』の違いとは?

『鏡開き』と『鏡割り』は意味が基本的に一緒です。

ただ単に、『割る』という言葉が忌み言葉として嫌われているので、それを置き換えて『開く』という表現を使っているだけとなっております。

これは正月のお餅である鏡餅も同じで、『鏡割り』という表現は不適切ということで『鏡開き』という表現を用いるようになりました。

お餅のほうは武士階級の方々が好んで用いていたことから、縁起を重視して縁起が悪い言葉は極力排除した結果、鏡開きになったと考えることができます。

お酒のほうも酒屋といった商売をする方々が発祥ですので、商売人が縁起を大事にするのも納得でしょう。

仮に商売人の間で鏡割りという表現をしていたとしても、祭事で用いるときに縁起が悪い言葉を使うとは思えませんので、宮司などに修正されていた可能性が高いです。

鏡割りで準備するものはなに?

鏡割りで準備するものは、酒樽・ふきん・はさみ・金ベラかくぎ抜き・茶こし・木槌(きづち)・カッター・プライヤーといった工具となります。

酒樽に取り付けられている太縄を切るためにはさみが必要ですし、最初に開けるために金ベラまたはくぎ抜きが必要になるのです。

また、上蓋を取り外した後に酒に浮いているわらくずを除去するために茶こしを使います。

お酒が満量に入っていることもありますので、鏡開きをすると飛び散る可能性があります。

その場合は2~3割程度取り分けておきましょう。

慣れていないと結構な力でたたくことになるので、思いっきりお酒が飛び散ります。

カッターとプライヤーは酒樽の側面に呑み口を取り付けられるタイプで使うことになります。

まとめ

以上、いかがだったでしょうか。

今回はお酒に使う鏡開きについて記載しました。

楠木正成の逸話に酒樽を使った鼓舞があったのですが、今回調べた結果嘘である可能性が高いということがわかってしまいました。

武将好きの方にとってはちょっとしたショックになる記事だったのですが、真実を知ることができたと考えられればある意味プラスにつながる記事だったのではないでしょうか。

縁起物としてこの鏡開きは各所で行われていますし、鏡開き用の酒樽は個人でも購入が可能となっているので、気になった方は一番小さいサイズを購入してみましょう。

コメント