夏の二十四節気は、他の季節の二十四節気と同様に6つ存在するのですが、立夏や夏至以外はかなりマイナーで、名前すら聞いたことが無いという方も多いと思います。

そこで、今回は夏の二十四節気の中でもかなりマイナーな小満とは何か、その由来や意味について解説しつつ、いったいいつなのかも記載して参ります。

ポイントはその時期にどういった有名なイベントや行事や風習があるのかです。

小満の意味

小満とは夏の二十四節気の1つです。

夏を表す二十四節気は、立夏⇒小満⇒芒種⇒夏至⇒小暑⇒大暑というサイクルでまわりますが、いわゆる夏の節気の2番目と言うことがわかります。

太陽黄径という言葉を使うなら、60度から75度までが立夏となっているのです。

この『小満』という言葉は、『作物が満たされて膨らむようになってきているが、まだまだ小さく収穫はできない』という意味があります。

小麦や大麦といった夏の作物が実って、穂が膨らんでいる様子を表しています。

江戸時代に編纂された日本の暦にいついていろいろと記載している『暦便覧』によると、小満は『万物盈満すれば、草木枝葉繁る』と表現されており、すべてのモノが天地に満ち始めるという意味が込められています。

関連記事

太陽黄径とは?

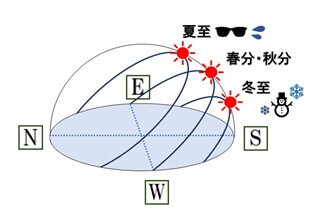

二十四節気を理解するためには、太陽黄径を理解しておくことが重要です。

この太陽黄径は、『太陽が1年かけて1周するように見える移動経路を黄道として、その黄道を春分が始まる地点を0度として、360度に分けたもの』となっており、この360度を1年かけて移動するのです。

つまり、二十四節気は1年を24分割するということなので、一つの節気は約15.2日となります。

ちなみに二十四節気を知るためには、太陽が1年かけて1周するように見える移動経路を『黄道』として考えたときに、赤道をそのまま広げていった時の交点を春分点と秋分点にしています。

太陽が南から北に移動した考えられる始点が春分点で0度、北から南に移動したと考えられる始点が秋分点で180度という考え方になっています。

小満は0度である春分点から、太陽が60度から75度まで移動したときとなるのです。

逆に考えると、春分の日が何時であるのかを調べた後に、60日経過した日が小満のスタートとなる確率が高いとも言えます。

2025年の小満はいつ?

2025年の小満は、5月21日3時55分から6月5日18時57分までとなっています。

他の二十四節気や雑節も見てみたいという方は、国立天文台の『令和 7年(2025)暦要項 二十四節気および雑節』というページを是非チェックしてください。

参考資料

5月なのに夏の節気?

ここまでで皆さんが疑問に感じてしまうことは、5月なのに夏の節気が登場していることです。

日本では5月といえばまだまだ春というイメージが強く、夏とは思えないでしょう。

日本の気候では8月が最高気温を記録することが多く、7月8月が夏で9月は残暑というイメージが定着しています。

しかし、二十四節気では5月と6月と7月が夏なのです。

この違和感の正体は、二十四節気が作られた中国内陸部の気候と日本の気候が異なっている事が原因です。

中国内陸部の洛陽では、3月当たりから急激に温度が上昇し、4月には平均気温が20℃を突破して、5月には平均気温が25℃を超えてきます。

そして6月と7月が平均気温30℃を超えて、8月から下がり始めるのです。

日本は3月から緩やかに平均気温が上昇して8月がピークとなり、9月から一気に下がり始めます。

このように中国では、6月と7月が真夏という認識なのです。

この違いが二十四節気にも非常に大きく出ており、夏の節気は強い違和感を覚えてしまいます。

小満における七十二候は?

二十四節気をより深く知るために、七十二候も見てみましょう。

二十四節気が1年を24分割しているのなら、この七十二候は24分割したモノをさらに3分割したものとなるのです。

だいたい1つの節気が15日サイクルなので、この七十二候は5日サイクルとなります。

この七十二候は、日本向けに江戸時代に編纂された『略本暦』と、日本向けに編纂して折らず中国の気候に即している『宣明暦』がありますので、日本では『略本暦』の七十二候を知るのがベターでしょう。

ここでは比較対象として『宣明暦』も一応記載して参ります。

中国と日本の気候は異なるので、その違いもこの2つから見ることができるでしょう。

関連記事

小満における『初候』

小満における『初候』は以下の通りです。

略本暦(日本):蚕起食桑(かいこおこってくわをくらう)⇒蚕が桑を盛んに食べ始める

宣明暦(中国):苦菜秀(くさいひいず)⇒苦菜がよく茂る

略本暦では蚕が桑の葉っぱを盛んに食べ出す季節という意味になっています。

宣明暦における苦菜とは、ニガナのことで日本全土で実は生えている草花なのです。

小満における『次候』

小満における『次候』は以下の通りです。

略本暦(日本):紅花栄(こうかさかう)⇒紅花が盛んに咲く

宣明暦(中国):靡草死(びそうかる)⇒薺など田に生える草が枯れる

略本暦は紅花が咲き誇る時期という意味で、昔から紅花は染料や口紅として重宝されてきました。

『薺』と記載すると何のことかわかりにくいですが、これはナズナのことです。

ナズナを漢字変換すると『萕』と『薺』になります。

小満における『末候』

小満における『末候』は以下の通りです。

略本暦(日本):麦秋至(ばくしゅういたる)⇒麦が熟し麦秋となる

宣明暦(中国):小暑至(しょうしょいたる)⇒ようやく暑さが加わり始める

略本暦では、麦の穂が実り始める時期という表現をしています。

宣明暦では『ようやく暑さが加わり始める』という表現をしていますが、この頃の中国内陸部は30℃を超える日も出始めますので、かなり暑いと言えるでしょう。

小満の時期にある風習やイベントは?

2025年の小満は、5月21日から6月4日まででした。

いわゆるゴールデンウィークも母の日も終わって、静かになった時期ですが、何らかのイベントや行事はあるのでしょうか。

運動会や体育祭

運動会や体育祭を10月に開催するところもありますが、5月や6月に開催するところもあります。

晴れの日が多く気候が安定しているところということで、5月や6月が多いとのことです。

熱中症対策として春に行うという考え方は、暑い地域ほど浸透していますので、秋に運動会をすると言われてびっくりした南の地方出身の人は多いのではないでしょうか。

衣替え

6月1日から衣替えをするという学校は多いでしょう。

もちろん北海道や沖縄といった寒い地域や暑い地域では、この衣替えのタイミングも異なります。

まとめ

以上、いかがだったでしょうか。

今回は小満についての情報をまとめました。

小満は5月の下旬から6月上旬の節気ということで、衣替えがあるタイミングが小満と覚えておけばいいでしょう。

ゴールデンウィークや母の日といった大きなイベントや休日が終わって、静かになっている時期でもありますので、衣替えの時期という言葉をセットにした方が覚えやすいと思います。

コメント